于佳祺律师

网址:http://www.yujiaqi360.com/

联系人:于佳祺律师

手机:15901599448

邮箱:yujiaqi@jingsh.com

地址:北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦

《刑事诉讼法》第71条规定了被取保候审人的义务以及违反该义务的法律后果,其中第一款第一项规定,“未经执行机关批准不得离开居住的市、县”。该项是对取保候审人活动范围的限制。由于我国行政区划中存在地级市和县级市以及设区的市和不设区的市的划分,因此我国刑事诉讼实践以及学理上对该项中的“市”产生了不同的理解。举一例子来说明:居住在呼和浩特新城区的图雅因涉嫌犯罪在新城区被取保候审,如果图雅要去赛罕区参加活动是否需要经过执行机关的批准?如果对该问题持肯定答案,那这里所指的“市”就不包括设区的市,因为图雅并没有离开设区的呼和浩特市。相反如果持否定答案,那就是将这里的市理解为包括设区的市。

对该“市”有不同的理解既是学理上的现状,也是司法实践中的现状。因此本文不在于论证哪一种解释更加合理,而在于通过不同的解释方法,如体系解释、同类解释、目的解释方法解释该“市”的含义。针对该问题通过不同的法律解释方法会得出不同的结论。

二、法律上的“市”

我国的行政区划中有地级市和县级市两种市,两者级别不同,地级市是地级行政区、县级市是县级行政区。两者的区别可以从我国地级市和县级市的来源和设立条件看出。地级市来源于20世纪80年代的“地市合并”浪潮,“地市合并”使地级市的城区保持着原来的城市功能,又管理着下辖的县级行政区域,因此地级市既是城市经营者又是县域管理者。相对地,县级市只需承担城市功能而不需要承担管理者的身份。当县级市的人口密度、人口比例、经济发展情况以及有特殊的政治地位或经济地位时可以撤县设市。因此概括来说地级市就是比县级市发达的市。此种划分主要是考虑到此两种市经济文化政治的发展水平来区分的。

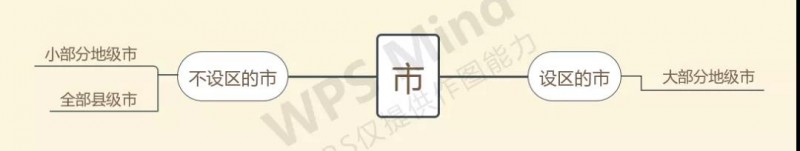

除此两种市以外,我国宪法将直辖市以外的市分为设区的市和不设区的市。设区的市是指设立直辖区的市,我国除了个别地级市没有直辖区外,绝大部分地级市都设有直辖区。设区的市又可以分为只设市辖区不设置县级行政区的设区的市和既设市辖区又设置县级行政区的设区的市。不设区的市是指不设立直辖区的市,它包括一小部分地级市和全部县级市。因此设区的市具有大部分地级市所具有的特征,不设区的市具有全部县级市以及小部分地级市所具有的特征。

“市”的不同分类在法律上具有重要的意义。设区的市和不设区的市的这种分类在法律上的意义表现在:在选举制度上,我国实行的是以直接选举为主、间接选举为辅的选举制度,不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选出,而省、自治区、直辖市、自治州的人民代表大会代表由间接选举选出。另外,设区的市的人大及其常委会还享有一定的制定地方性法规的权力,而不设区的市没有立法权。

从形式特征来看,设区的市和不设区的市主要有以下不同:

(1) 城市行政地域范围不同。设区的市的城市行政地域范围要大于不设区的市。之所以在市中设置市辖区原因在于方便公权力机关更有序的管理该城市。如公安机关为更好地行使职权履行职责在设区的市中的区中设立公安分局。而不设区的市城市行政地域范围小,就没有此种必要。

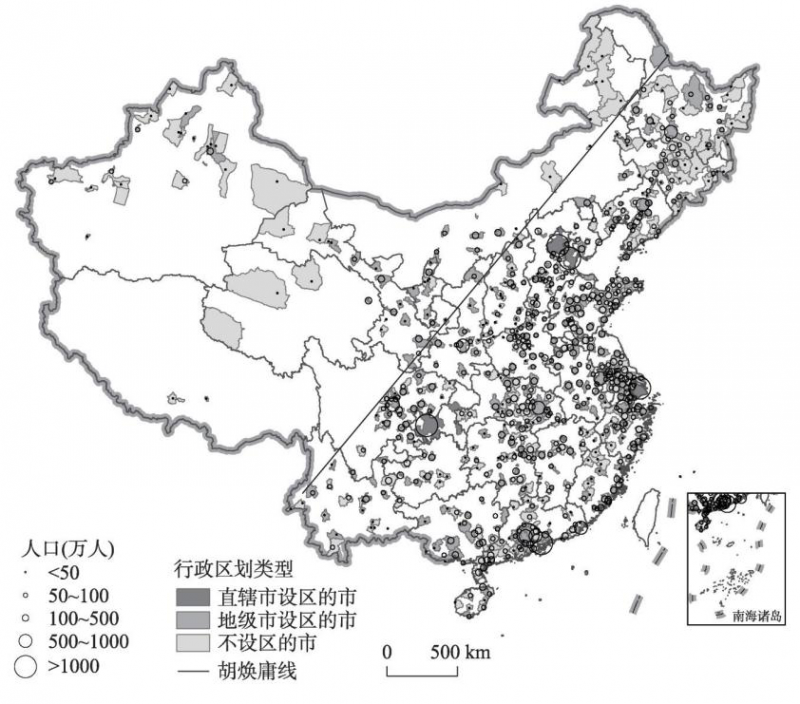

(2) “市”的占地面积不同。下图是2010年中国设区的市和不设区的市的规模等级的空间格局。观察该图可发现,不设区的市在全国范围内分布比较普遍,但设区的市主要集中于我国东南部经济比较发达的地区。且在总体上设区的市的占地面积要小于不设区的市。(3) 人口密度不同。在下图中,圈表示着人口数量,圈越大人口越多。我国东南地区人口众多而在西部及北部地区人口少。

基于以上分析,可以得出结论:设区的市主要集中于经济比较发达且人口集中的我国东南部,而不设区的市主要分布在地广人稀且经济相对落后的西部和北部地区。

相对于地级市和县级市的分类,设区的市和不设区的市是法律概念。由于本文主要论证《刑事诉讼法》第71条第一款第一项中“市”指代,所以本文中将主要讨论取保候审义务中的“市”是指设区的市还是不设区的市或者都包括。

三、目的解释下“市”的含义

目的解释是指从制定某一法律规范的目的来解释法律。目的解释不仅包括原先制定该法律条文时的目的,还包括根据该法律条文在当前条件下的需要而解释出来的目的。

《刑事诉讼法》第71条第一条第一项的目的在于限定被取保候审人的活动范围。而限定被取保候审人的活动范围的目的在于保证犯罪嫌疑人、被告人不逃避或妨碍侦查、起诉、和审判,并随传随到。此外,该项规定还具有降低审前羁押率以保障犯罪嫌疑人、被告人人权的目的。首先,基于避免犯罪嫌疑人、被告人不逃避侦查、起诉、和审判的目的,公安机关需要将犯罪嫌疑人或被告人置于自己可以监督的范围之下,所谓公安机关可以监督到的范围是该公安机关的权力所及的范围。在同属一个行政管辖区的地方,由于公安机关上下级之间是领导与被领导的关系,上级公安机关可以直接指挥和参与下级公安机关的侦查活动,所以如果被采取取保候审的犯罪嫌疑人、被告人去往该执行机关所在地的下级行政区域,此时相应的公安机关仍然可以轻松监督到犯罪嫌疑人、被告人,所以犯罪嫌疑人、被告人可以不经过执行机关的批准。结合本文绪论部分提出的案例,如果图雅需要去往新城区所属保合少镇无需经过新城区公安机关的批准。但如果被执行人去往不属于执行机关管辖的行政区域,由于我国不同地区、不同类型的公安机关之间实行互相配合和协调作战的原则,公安机关异地执行就需要当地的公安机关协助执行,此时会浪费额外的资源,所以被执行人需要经过执行机关的批准。在上述案例中假设图雅要去往赛罕区,就需要经过新城区公安机关的批准。因此可以得出结论:基于避免犯罪嫌疑人、被告人不逃避侦查、起诉、和审判的目的,取保候审义务中的“市”不包括设区的市。其次,基于保证犯罪嫌疑人或被告人可以随传随到的目的,执行机关需考虑办案地与犯罪嫌疑人、被告人的物理距离、交通情况等因素。但由于“随传随到”是一个灵活的概念,在此笔者只考虑通常含以上一般人理解的“随传随到”。在上述案例中,假设图雅正在赛罕区参加活动,此时新城区公安机关传唤图雅,那么图雅从赛罕区到新城区的时间属不属于“随传随到”?由于总体上设区的市的占地面积比较小(相对于不设区的市),因此在一般意义上,这是属于随传随到的。所以基于保证犯罪嫌疑人或被告人可以随传随到的目的,取保候审义务中的“市”包括设区的市。最后,基于降低审前羁押率以保障犯罪嫌疑人、被告人人权的目的,一般在设区的市的某一区中生活的人,不可避免的要在生活中与该市的其他区发生联系,所以为了保障被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人的生活便利,犯罪嫌疑人、被告人离开所在的区无需经执行机关的批准。同样是在上述案例中,图雅从新城区到赛罕区无需执行机关批准即可前往。因此得出结论:基于降低审前羁押率以保障犯罪嫌疑人、被告人人权的目的,取保候审义务中的“市”包括设区的市。

四、体系解释下“市”的含义

体系解释是指通过某个法律规范在整个法律体系或者其所属法律部门中的地位和作用揭示其含义。没有一个法律条文可以独立存在,必须将它们作为整个法律体系的部分来加以理解。体系解释有利于法律的整体协调,既是形式上逻辑通畅的要求,也是实质公平的要求。

从其所属法律部门即《刑事诉讼法》出发,《刑事诉讼法》中用到“市、县”此类表述的还有《刑事诉讼法》119条询问的地点和方法中规定的“对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问……”;《刑事诉讼法》附条件不起诉的未成年人应当遵守的规定有“离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准”。对于上述两处的“市”的规定依然没有明确的有权解释,也会存在理解上的偏差。首先,对于询问的地点中的“市”,只需将犯罪嫌疑人传唤到方便的地方询问即可,因此笔者认为没有必要严格限制此处的“市”,从便利犯罪嫌疑人的角度,此处的“市”应包括设区的市。其次,在附条件不起诉的未成年人应当遵守的规定中同样从便利该未成年人生活的角度,也应当包括设区的市。《刑事诉讼法》中关联到“市、县”表述的还有有关监视居住的规定,《刑事诉讼法》75条监视居住的执行与监督规定“监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行;无固定住处的,可以在指定的居所执行。”《公安机关办理刑事案件程序规定》第108条规定“固定住处,是指被监视居住人在办案机关所在的市、县内生活的合法住处。”监视居住的目的在于诉讼保障,其本质上并不含有惩戒的目的,所以在认定“固定住处”时要从有利于犯罪嫌疑人、被告人的角度,认定这里所指的“市”,包括社区的市。从整个法律体系出发,《刑法》中也有用到“市、县”此类表述的地方。《刑法》第39条被管制罪犯的义务与权力中规定“被判处管制的犯罪分子离开所居住的市、县或者迁居,应当报经执行机关批准。”第75条缓刑犯应遵守的规定中“被宣告缓刑的犯罪分子离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。”以及第84条假释犯应遵守的规定中规定“被宣告假释的犯罪分子离开所居住的市、县或者迁居,应当报经监督机关批准。”在《刑事诉讼法》和《刑法》中用到“市、县”表述的地方均没有说明“市”的具体所指。从体系解释的解释方法出发,应首先确定每一个条文用到“市”时所欲指代的范围,再为避免法律部门内部以及整个法律体系前后矛盾,对所有以同种方式用到的“市”采取相同的理解。至此,笔者认为将这些条文中的“市”均理解为包含设区的市才不会导致前后矛盾。

五、文义解释下“市”的含义

《刑事诉讼法》第71条的法条文表述是“被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;(三)在传讯的时候及时到案;(四)不得以任何形式干扰证人作证;(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:(一)不得进入特定的场所;(二)不得与特定的人员会见或者通信;(三)不得从事特定的活动;(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。”可以发现,条文中的“市”和“县”同“犯罪嫌疑人”和“被告人”、“住址”和“工作单位”、“毁灭”和“伪造”、“人民法院”和“人民检察院”等一样用顿号隔开。在汉语中顿号主要有两个用途,一是分隔同类的并列的事,通常是单字、词语或短句。二是分隔用汉字作为序号的序号和内文。在该条文中该顿号只能用作第一种用途,表示并列的事物,在效果或性质上具有等价性。根据在前文中对“市”的含义的释明,可以与“县”同性质的只能与县同属于县级行政区的县级市。所以单纯从汉语文表达习惯理解,该处的“市”是指县级市。

六、结论

不同的解释方法会得出不同的结论,如在目的解释下的取保候审义务中的“市”不仅包含不设区的市,同时还包含设区的市,但依据汉语文表达习惯解释,该“市”仅指县级市,排除了大部分设区的市。这并无不妥,因为法学作为一种存在于人文科学和社会科学之间的知识形态,这种结论的多样性是被包容的,甚至是被鼓励的。

每一种解释方法都有其道理和可取性,同时每一种解释方法又都有可反驳之处。1. 目的解释的优越性在于根据马克思主义法学的观点,法律具有维护统治阶级的作用和执行公共事务的作用。制定法律是为了实现法的作用,而如果法律不能以其目的来实施,将不能实现其作用。因此,目的解释就有了其合理性以及在所有解释方法中的优先性。但是其缺陷也是非常明显的,主要表现为两个方面。首先社会生活是不断变化的,因此法律的目的也会随着现实生活的实际条件而发生变化。虽说目的解释既包括制定该法律条文时的目的,也包括结合现在的社会条件的目的,但这样目的解释就具有不稳定性和不可预测性。其次,在上文对取保候审义务中“市” 的目的解释中,因为将目的分为三个目的进行了三次目的解释,所以就产生了不同的结论。取保候审义务中的“市”包括设区的市和不包括设区的市都是通过目的解释得出的结论,现在它们是自相矛盾的。2. 体系解释的优越性主要在于该解释方法的功能。体系解释可以有效避免法律部门内部以及法律部门之间的矛盾,避免断章取义、保证结论的有效性。但是其缺点也是不言而明的。例如在上文中对取保候审义务中“市”的解释,因《刑事诉讼法》中的其他条文同样没有对“市”的含义作出明确的说明,因此对取保候审义务中“市”的含义也无法说明。另一方面,正所谓有原则就有例外,体系解释有不遵循体系协调性的例外,即体系解释的相对性。举一个例子,在《刑法》中,第170条规定了伪造货币罪,第173条规定了变造货币罪,因此可以看出在《刑法》中,伪造和变造属于两个不同的概念。但是在第196条规定的信用卡诈骗罪中的伪造的信用卡就包括变造的信用卡。因此,我们在采用体系解释时需要考虑到体系解释的例外情况,而这恰恰增加了体系解释结论的不确定性。3. 文义解释是一种尊重立法者意志的解释方法,其目的在于使人们正确理解法律规范的含义和立法语言的含义。这种解释方式是最简便的,但其缺点也是不能忽视的。文义解释将解释的焦点聚集在语言上,而不顾及根据语言解释出的结果是否公正合理。例如在上文中通过文义解释得出结论:取保候审义务中的“市”只指县级市。然而,如果采取此种理解方式会带来两个问题:首先,如果“市”仅指县级市,虽可与顿号后的“县”并列适用,但却缺少了其它可等价并列的“区”“旗”等,这种列举未尽的立法表述在文末又没有加上兜底表述,其表达是不合理的。其二,在一部法律中,按照同一语词“意思相同”的解释原理,如果这里的市是指“县级市”,那么参照其他条文的立法技术,就应该明确表达。毕竟,《刑事诉讼法》中其它涉及到“市”的条文,都是有具体指代的。如《刑事诉讼法》第265条第5款规定:“在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定,在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监督管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。”再如,第22条规定:“高级人民法院管辖的第一审刑事案件,是全省(自治区、直辖市)性的重大刑事案件。”而第71条中的“市”却没有明确的范围限定。据此,每一种解释方法的优点和缺点都已经一目了然,剩下的问题也是最初的和最核心的问题,即取保候审义务中的“市”的指代对象是什么。基于以上分析可以得出两种结论,一种结论是取保候审义务中的市只包括县级市,另一种结论是取保候审义务中市应包括县级市和地级市、设区的市和不设区的市。第二种结论的范围要宽于第一种结论,试想我们采取第二种结论,会带来的结果是公权力机关的义务加重而更好的保障公民的权利。据此,笔者认为在公权力的加重和公民权利的保障之间后者具有价值上的优先性。因此采取第二种结论至少是无妨的。

参考文献

[1]戚伟,王开泳.中国城市行政地域与实体地域的空间差异及优化整合[J].地理研究,2019,38(02):207-220.

[2] 梁均智. 论我国地级市的法律地位及改革目标[D].河北大学,2014.

[3] 陈金钊,吴冬兴.体系解释的逻辑展开及其方法论意义[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2020,24(01):54-73.

[4] 万国海.论刑法的体系解释[J].南京社会科学,2009(07):113-118.

[5] 斗拉.监视居住制度的现状与立法思考[J].法制与社会,2019(30):27-28.

[6] 吴凯阳. 论刑法的体系解释及适用[D].扬州大学,2015.

来源:中国政法大学刑事辩护研究中心